安心できる居場所を提供して再出発をささえる

「大阪希望館」

二〇〇六年ごろから日本中で「雇い止め」や「派遣切り」の問題が深刻化し、若年層のホームレス問題が表面化していった。そのよう な状況の悪化をなんとかするべく民間の有志、団体が連携し、二〇〇九年「大阪希望館」が大阪市北区に誕生した(二〇一二年一般社団法人大阪希望館設立)。 安心して寝泊りできる住みかを提供し、再出発までをささえていく「大阪希望館」。立地を繁華街の一角にしたのも、小規模にしたのもそれぞれ理由があった。 従来の形にとらわれず、新たな支援の形を模索しつづけている「大阪希望館」の沖野充彦さんに、設立に至るまでの経緯、これからの取り組みについてうかがっ た。(聞き取り・ヒューライツ編集部)

1、ホームレス問題の変化

「大阪希望館」(以下、希望館と略)が大阪市内で始動したのが二〇〇九年で、その数年前から社会では「ネットカフェ難民」と呼ばれ る若者について語られることが多くなってきていました。二〇〇六年の暮れごろ、当時私が活動していた釜ヶ崎で、ちらほらと「いままでとちがうタイプの若い 子」の仕事探しの姿を目にするようになっていました。大きなリュックサックを背負って、日焼けもしていない顔でうろうろする若者の姿を見て「釜ヶ崎に異質 なものが入ってきているな」という思いがしました。

それと同時に釜ヶ崎支援機構の相談窓口に「仕事のあるときは建設の日雇いの仕事をして、住み込みの寮のある派遣にも行きます。その 仕事がいやになったり、任期満了になって住むところがなくなったら、ネットカフェに寝泊りします」という若者がときどきやってくるようになりました。仕事 も住まいも不安定な労働者層、いつでも野宿寸前、そういう状態の若い人たちが出てくる時代に入ってきているのが分かって、ホームレス問題が大きくかわって きているのを実感しました。

一九七〇年代の終わりごろには建設業一色になっていた日雇い労働が、二〇〇四年に製造業派遣が解禁されて以降、新たな形で問題が出てきて、それまでは比較的中高年の年齢層にかたよっていたホームレスの問題が、すべての年齢層に広がっていったのです。

次第に状況が深刻になるのが見えてきて、「なんとかせんといかんな」と思いながらも、あまりしっかりとした大阪の状況が把握できず にいましたが、二〇〇七年ごろから東京の「ネットカフェ難民」の情報が聞こえてくるようになります。そこで大阪の問題も明らかにしていこうと、大阪市立大 学の調査グループと実際に聞き取り調査をすることになりました。二〇〇七年七〜九月にネットカフェ前でチラシを配り、夜中にマクドナルドなどで聞き取り調 査をしていきました。一〇〜一一月にはホームレス自立支援センターへ行って、「ネットカフェを利用した」という人に聞き取りを行いました。合計一〇〇人の 話を聞き、二つの結論にたどりつきました。

——————————————————————————————-

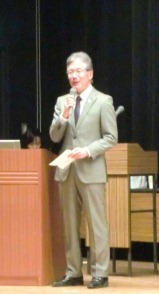

沖野充彦(おきの・みつひこ)さん

大阪希望館運営協議会事務局長(一般社団法人大阪希望館代表理事)/特定非営利法人 釜ヶ崎支援機構(NPO釜ヶ崎)理事

1961年生まれ。関西学院大学中退。79年より釜ヶ崎の労働者支援に関わる。85年から釜ヶ崎で日雇労働をしながら労働問題や医療・福祉・野宿の問題の 相談支援に携わる。2009年大阪希望館設立に伴い、同運営協議会事務局次長(2011年7月〜事務局長)。

2、聞き取り調査から見えたこと

まず一つは、不安定な生活をしている若い人たちは、生活に困っても釜ヶ崎まではなかなかたどりつけないということです。「労働福祉 センターに行ってみたけれど、あの雰囲気のなかには溶け込めなかった」。釜ヶ崎の中にある宿泊施設が自分たちの生活してきた世界と違うことを強く感じて、 とてもなじめないと言うのです。

もう一つは、彼ら若者は釜ヶ崎に集まってくるおやじさんたちと、人生観や、仕事に対する考え方がまったく違っているということでし た。上の年齢層の人たちは「おれは仕事が誇りや」と、職業意識が非常に強い傾向があります。そういう意味では、彼らへのサポートは、精神面というより高齢 になっても働ける仕事づくりや健康管理・生活設計のフォローが重要です。

一方の若者は、精神的な支えが必要なことを強く感じました。「将来、自分はなにに向かっていくのか」そこから考える作業をはじめな いといけない。そうしないと、一時的に支援があっても、その後、社会の中で生きて抜いていくのがむずかしいだろう。何がしたいかよく分からず「先が見えな い」という状態にある人が多いことが分かりました。

3、OSAKAチャレンジネットからのひろがり

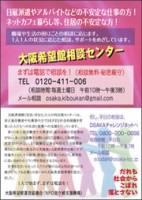

二〇〇八年度、大阪ではネットカフェ難民対策用の相談センター「OSAKAチャレンジネット(住 居喪失不安定就労者支援センター)」(以下、チャレンジネット)を開設することが決まりました。どこに開設するかは、聞き取り調査結果をもとに「かならず 釜ヶ崎の外に作る」ということを意識し、繁華街にあるネットカフェに寝泊りしている人も相談にきやすい場所で、さらに公的な機関に付属しているところがい い、というような議論をして、大阪市内の中央区にあるエルおおさか(大阪府立労働センター)内に、大阪労働者福祉協議会が開設したライフサポートセンター と併設する形で設置しました。

しかしチャレンジネットが動き出した直後、壁にぶつかります。たとえば「仕事がなくて当面の生活費がない、寝泊りする場所もない」 という人に単に職業紹介をしても、実際には給料をもらうまで生活できません。また、法律上はホームレスの定義は「野宿生活者」ですから、二〇〇八年当時公 式的には、ネットカフェで寝泊りしている人はホームレス自立支援センターの対象ではなかったのです。また、ホームレス自立支援センターに入れたとしても、 ここは年齢層も職業もばらばらの何十人もの人が集まって生活していて、なかには集団からはじき出される人が出てきます。そういった現実を見て「ほかに支援 する場所が必要だ」という議論がすぐに出てきました。

とはいえ「資金面の問題」と「どこが責任を持って事業を行っていくか」、この大きな二つの問題で話が止まっていました。しかし、そ こから「待ったなし」で秋にはリーマン・ショックがおこり、二〇〇九年の年明けからは相談に来る「元派遣労働者」の数がどんどん増えていきます。相談者の 数は一気に三、四倍になり、ホームレス自立支援センターも満員になり、入るまでに一、二カ月待ちの状態になっていきました。

野宿生活を何カ月も強いられたら人は精神的にも肉体的にも不安定になります。また、だんだんと野宿生活から抜けられなくなっていく 危険性もあります。野宿生活は最初は「このまま死んでしまうんだろうか」と思うほどきつくて耐えられないのですが、一週間食べられなかったら、廃棄食品を もらってでも生きのびるしかなくなる。そこで野宿生活へのハードルをひとつ越えるのです。それからは先輩の野宿生活者から物資の準備や拠点について学び、 廃品の回収の方法を学んで生活が成り立っていく。そうなると今度は畳の上の生活に戻るのが怖くなる場合があります。できるだけ早い段階で路上生活から抜け 出さなければ、長期化した結果、最後は体をこわし、たとえそこで畳の上に戻ってもすぐに亡くなってしまいます。あるいは病院にかかれずに衰弱して路上や救 急搬送先での死に追いやられてしまう人もたくさんいるのです。

若い野宿生活者がどんどん増える前に、なんとか民間の力で緊急支援の場所を作ろう、という動きがおこりました。その結果、労働団 体、宗教者、NPO、人権団体、社会福祉団体などの壁を越えた集まりが一緒になって動き出し、二〇〇九年五月に支援拠点となる相談センターと支援居室を開 設し、七月には大阪希望館の運営母体となる運営協議会を発足させることができました。希望館の開設を準備した時期は、ちょうど国から定額給付金が支給され る時期でもあったため、「いま、このタイミングなら市民からのお金が集まる」と判断しました。各団体がそれぞれ市民に訴えかけ、ここで一気に作ってしまお う、という流れになったのです。

4、生活保護にたよらない支援の形

社会の大きな転換点で状況が変化するとき、行政に対策を求めるだけではだめです。行政は実際に何かをやろうとしてから、数年は時間がかかります。それは仕組みがそうなっているのだから、市民は文句を言うだけではいけないのです。

東京の「年越し派遣村」(以下、派遣村)は、最後は行政に任せて「生活保護」という形で終わりをむかえました。その結果、若くて働 く能力のある人でも生活保護にたよる生活に陥って労働意欲を失ってしまうこともおきました。「二〇代、三〇代と生活保護の水準以上の手取り額をもらったこ とがない」という人がたくさんいる今の世の中です。社会がそんな状況なのですから、この結果は無理もないことです。

だからこそ、私たちは生活保護にたよらない支援の形を作る必要があるのではないか。そうしないと、本当にその人の働く力、生きる力 を奪っていくことになりかねない。そう考えて、私たちは希望館を設立するにあたって小さくても「モデル」となるものを作っていくことをひとつの基本線にし て、民間の力だけで出発して希望館を作っていきました(二〇一〇年度からは、大阪市の「住居喪失離職者に対する総合的就労支援事業」等に応募して選定され るなど、一部行政からの受託事業や補助金で支援用居室の家賃光熱費等をまかなっています)。

5、希望館の特徴

①コンパクトな安心できる住まい

希望館は、簡単に言うと「グループホーム型のミニ自立支援センター」です。そこで私たちが大事にしたのは「できるだけ小規模」で、しかも「境遇が似ている人たち」が集まる場にすることでした。

入居にあたっては、障がいや精神疾患は重くなく、常用就職をめざしてやっていけるだろうという層で、年齢は四五歳以下にしぼり込ん でいきました。それからメンタル面を意識して、ホームレス自立支援センターで集団で過ごすのがしんどい人にターゲットをしぼりました。また、お互いに励ま しあっていくことができやすいように、似たような境遇の人たちが集うところにしようと考えました。

経てきた環境や境遇が近いことは、入居者同士がお互いを理解しやすく、励ましあいやすくなるからです。ある入居者は「いままで派遣 に行ってた時は、帰る家があって家族がいるふりをしていたが、希望館に入って自分のありのままを話せるようになって、『隠さなくていいんだ』と気持が楽に なった」と話してくれました。

②「個」と「集団」のバランスを考える

私たちが希望館の運営で大事にしているのが「個」と「集団」の関係です。希望館では寝泊りするのはアパートの「個室」です。ただ、 それだけではひきこもってしまう危険がありますから、必ず朝九時には事務所に顔を出すことをルールにしたり、シャワーや洗濯機はアパート内の談話室の一角 に設置しており、集団の生活にもなじめるようにします(希望館入居後のおおまかな流れは図参照)。

相談センターのある事務所では生活の相談や就職相談や準備に向けての作業をします。ただ、夜はできるだけリラックスできるような場 を提供する。繰り返しになりますが、そこでみんなと自分のことを話したり、先輩の話を聞いて「自分もこうやったらなんとかなるかな」という安心感を得られ るようになっていく。たとえ就職活動がなかなかうまくいかなくても、先に就職した人や卒業して自立した人からアドバイスをもらったり、励まされたりして、 くじけそうになる心を回復しながら挑んでいくことに効果があったと思っています。

そして大切なのが「焦らせない」ことです。焦らせないけれど、着実にやっていってもらうためにはどうすればいいかを考えていきま す。みんな入居した当初は一日でも早く仕事を見つけてここを出て行こうとします。焦った状態で仕事を見つけても、また失敗する可能性も高くなるわけです。 入居してから一週間くらいは落ち着くための時間と考えています。そういったとき、落ち着くためには「個室」というのはいい効果をもたらします。

その後、就職して生活が安定したら、三LDKのシェアハウスで三人暮らしをしながらアパートを借りる資金を貯める仕組みにしています。そこからは時間の管理から水まわりの掃除まですべて自分たちで管理していくようにします。

6、生活リズムをスムーズに回復させるために

希望館では「生活保護に頼らない支援」をするため、大阪ホームレス就業支援センターや行政の補助金や委託事業などを活用させてもら うことで、訓練作業の手当てを支払っています。週三回、淀川河川敷で九時半〜一五時半までボランティア清掃を行ったときに、四五〇〇円を支払います。

希望館は「泊まるのはタダだが、食費と就職活動のための交通費などは自分で稼いだ金でまかなう」システムをとっています。このシス テムは釜ヶ崎の特別清掃事業が参考になっていて、作業をしてお金を受け取ると、受け取る側に、「自分が働いた対価としてもらえているお金だ」という実感が 生まれます。この清掃作業が社会のために役立っていて、しかも自分で稼いだ金で飯を食っているという気持ちがうまれます。若い人たちも同じです。就職活動 の資金を単に給付されるのと、労働の対価として得るのとでは、モチベーションがぜんぜんちがってきます。

また、計画的にお金を使うためには四五〇〇円の手当てのうち、一日に一五〇〇円しかわたしません。こうすることで、翌日、訓練作業に行かなくても一五〇〇円が支払われ、食べるのに困りません。また、就職が決まっても、たまったお金は事務所で預かっています。

訓練作業は「生活のリズム」という面からも効果があります。ベースとなる生活リズムを就労のサイクルでつくっておけば、再出発への ハードルを低くしていくことができるからです。規則正しい生活をしていると、みんな、だんだん落ち着いてきます。本人たちから話を聞くと、「昼間にするこ とがある。ハローワークと部屋の往復だけでは気がめいってくるけれど、昼間働いたら気分転換できる。働く生活リズムができている。働くことが大事だという 意識を失わなくてすむ。そこの水準が下がらないから、就職というレベルにまでもっていきやすい」という意見が出てきました。

7、「あたたかさ」と「きびしさ」の両立の難しさ

希望館では、巣立っていった人たちを「卒業生」と呼んでいますが、出たあとうまくいっている人も、そうでない人もいます。年間二〇 人くらいずつ入って出て行き、現在は最大九人の受け入が可能で、四年間の卒業生は七〇人程度です(二〇一三年八月現在)。卒業後も年二回開いているシンポ ジウムの連絡を出して、返事の有無などで生活状態を把握したりしています。また、卒業後も事務所や談話室に遊びにくる人もいて、困っていることなどの相談 も行っています。

四年間の取り組みのなかで一番むずかしいと感じるのが、「相手との距離のとり方」です。私たちが行っているパーソナルサポートの手 法は、当事者と支援者との「立場の違い」と「距離」をうまくとらないと、支援が手厚い分、本人の生き抜いていく力を奪ってしまう危険性をはらんでいると感 じます。そういう意味では「あたたかさ」と「きびしさ」をどうやって両立させるかが非常に重要になってきます。

卒業生からのコメントでは感謝とともに、「社会の現実はきびしい」という言葉が聞こえます。ここは一時的な避難場所にしかすぎない のですから、ここでの生活を肥やしにして、これからの人生をどうやっていくか、そのターニングポイントに希望館をできるかどうかはその人にとっての課題で あり、私たちの課題でもあります。

8、地域コミュニティの再生の担い手に

二〇一〇年から徐々にはじめていったのが「おおよど縁パワーネット」という取り組みです。希望館と大淀寮(地域内の生活保護施 設)、大阪市立大学都市研究プラザで地域の自治会などと連携してコミュニティの再生を図る事業をはじめ、二〇一二年には一般社団法人大阪希望館を設立した ので、そちらで引き継いで行っています。地域の町内会やイベントに参加しながら、地域に貢献する活動を行っています。目的は、大きくは「大阪のまちを大き なセーフティネットにしていく」ということで、希望館を地域に認知してもらいながら、希望館の入居者がまちの活動に参加して、自分が住んでいる地域がどう いうところなのか、という感覚を育むことを意識しています。

ホームレス状態で、あちこち転々としていると「自分はひとり」という感覚が強くなるものですが、地域内で「はげましあう仲間」ができる感覚が芽生えると、安心感を得ることでき視野が広がることにもつながります。

「自分」しか見えなかったところから周りがだんだん見えてくるようなると、その延長線上に自分が働いている企業、職場のことも考え るようになって、いまこの会社はどういう状況なのか、やめたとき、仕事がすぐにみつかるのかどうか、そのあたりも含めてもう少し広い視点から自分の選択を 考えられるきっかけになると考えています。

9、今後の取り組み

〜ホームレス予備軍をどう見つけて支援するか

ネットカフェ難民や不安定就労者がホームレスの予備軍だとしたら、ニート、フリーター層というのも実は予備軍で、地域に多くいると 思います。これから問題が深刻になるのは四〇代、五〇代のひきこもりの人などで、親の年金で暮らしている層ではないでしょうか。この人たちは親が亡くなっ たあと、五〇代後半から六〇代で路頭に迷う可能性がありますが、生活力の乏しいこの人たちをどうやって支援していけばいいのか、これからの支援システムと してしっかり考えていかないといけないと思っています。

そのため、希望館での支援の対象者を考えたときに、住居を失った人だけでなく、親元にいる、アパートにいる、という層も含めて予備軍と思われる人たちへの支援の活動をしていきたいと考えています。

いまの世の中では、「単身の若者で、仕事するのが苦手。療育判定をうけたら手帳をとれるかもしれないけど、すぐには分からない。あ きらかに路上生活しているわけじゃなくて、友人宅や、ゲストハウスなどに寝泊りしている」こういった、既成の制度にひっかかりにくいけれど困難を抱えた人 たちが、どんどんホームレスとボーダレスになって出現してきています。

そういった人に向けて、若者支援から単身で孤立している人たちへの支援までうまく一緒にやっていけたら、縦軸の(一つだけの)支援だけじゃなくて、横軸が何本も敷かれて、網の目のような支援のスタイルがつくっていけるんじゃないかと考えています。

また、地域に根ざして地域の困窮者を支援しながら、ほかの地域からはじき出されて困っている人も受け入れて支援を行っていく「拠点地域」の考え方をすすめることで、安心できる街をつくっていくことができると思います。

そういう取り組みが、今後の生活困窮者支援に求められていく形ではないでしょうか。

(二〇一三年八月七日大阪希望館にて)